皆様こんにちは!最近では「ナンバ歩き」や「古武術歩行」が注目を集めるなど、日本人古来の、日本人に合った歩き方や身体操作に関心を持たれる方が増えているようです。

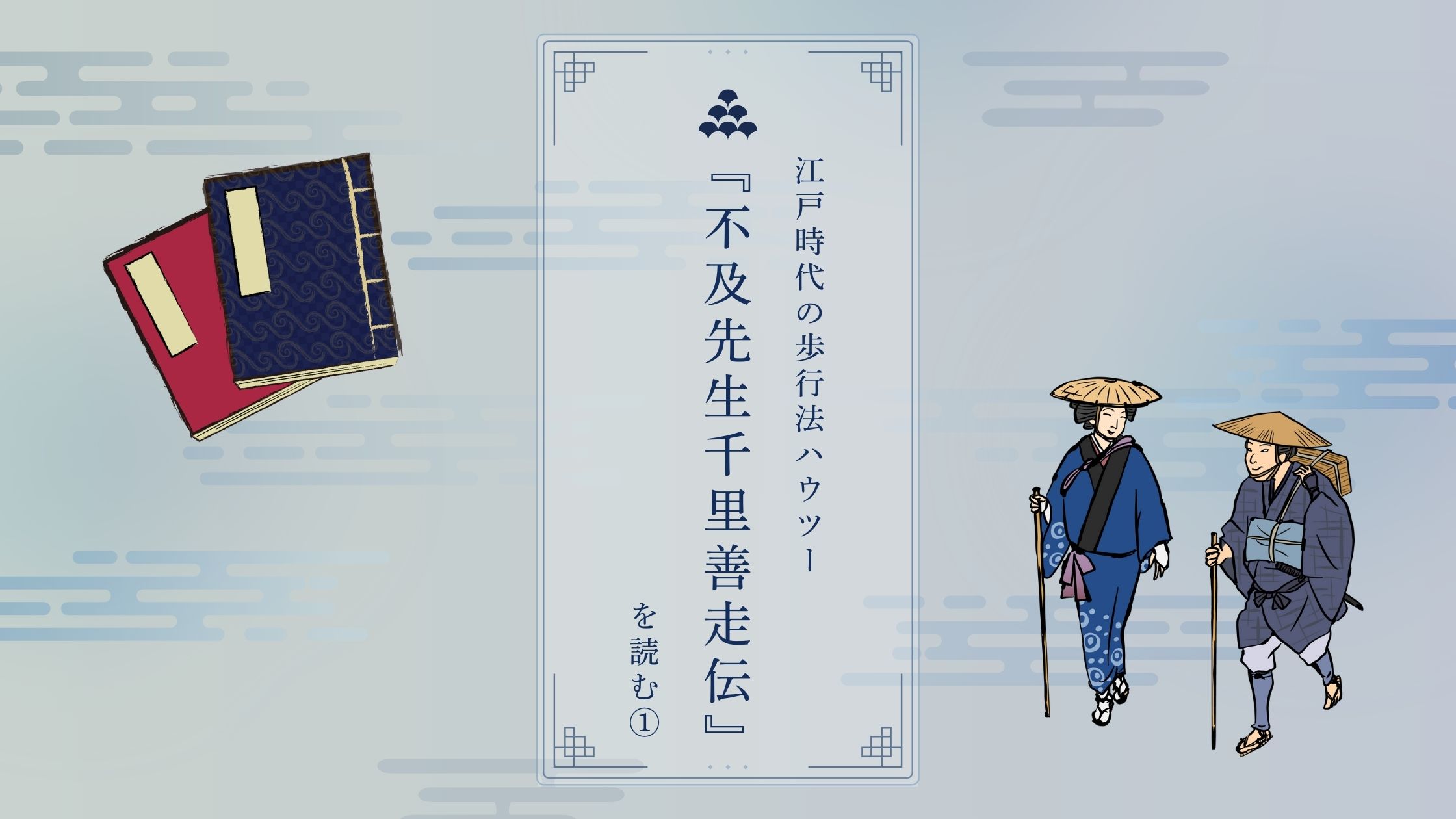

そこで、今回から不定期で、江戸時代に出版された歩き方のハウツー本ともいうべき『不及先生千里善走伝』の内容を翻刻・現代語訳してご紹介していこうと思います。

原文のテキストはこちらを使用しています↓

https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md/?lang=0&amode=MD820&bibid=7167243

全何回になるかは分かりませんが・・・気長にお付き合いくだされば幸いです。

■目次

■『不及先生千里善走伝』はどのような書物か?

■前書き「千里善走法並序」を読む(原文と現代語訳)

■日本人本来の歩き方を体感・習得するなら古武術・不二流がおすすめ。

■【大阪・名古屋】無料道場体験で身体の感覚を体感してください!

■『不及先生千里善走伝』はどのような書物か?

まず、『不及先生千里善走伝』の概略についてご紹介します。

・著者:岡 伯敬(おかはっけい)

江戸時代中期の人物で不及流歩術の祖。

この不及流歩術は伊賀者の歩行術とする説があるようです。

・出版年:明和九年(1772)

・出版者:(京都)万屋作右衛門

・内容について

岡 伯敬が師匠である「不及先生」より学んだ「千里善走法」について記録した書物です。

基本の「三ツ足運歩之法」にはじまり、全8種類の様々なシチュエーションでの運歩法(歩き方・走り方)について記されており、この方法を習得すると疲れ知らずで長距離を歩けるようになると述べられています。

挿絵はなく、文字だけで記されています。

次の章より本文の内容に入っていきますが、今回はまず序文の部分を読み解いていきたいと思います。

※素人翻訳のため、誤植等があるかもしれません。悪しからずご了承ください。

■序文を読む(原文の翻刻と現代語訳)

※翻刻の本文中()で記した読み仮名については、カタカナ表記のものは原文に記載されている読み仮名、ひらがな表記のものは読みやすさを考慮して付け足した読み仮名になります。

※翻刻の読点、句読点は読みやすさを考慮して付け足したものです。

※翻刻の濁点の有無は、原文に基づいて表記しています。

●原文の翻刻

千里善走法並序(せんりぜんそうほう ならびにじょ)

古昔(ムカシ)ヨリ千里善走之法アリトイエトモ、秘决シテ世ノ人知ル者、暗夜ニ星ヲ見カ如シ。

去ル頃、不及先生トイエル人、飛廉子※千里運歩之法ヲ知リタマヘル由、粗(ホゝ)承リ傳キ。

矧(イハ)ンヤ愚※も亦、性得軟弱(ヤハラカ)ニシテ脚力剛健(カウケン)ナラズ、常ニ苦ミ思フ折リ節、彼ノ不及先生ノ門ニ謁シ就テ、弟子ノ禮ヲ執(トリ)、悉(ことごと)ク千里運歩之秘决ヲ受ク。

厥(ソノ)後、先生ノ教ノ如ク修行イタシ見ケルニ、日日數千里ノ道ヲ行ニ足無(ナ)フシテ行キ、翼サ無フシテ飛ガ如ク、曽(かつ)テ以(もっ)テ少モ勞倦(ラウケン)スルヿ(こと=事の略字)ナシ。

誠ニ难有(ありがたき)運歩ノ法ナル哉。

此ノ法ニ由(より)テ修シ得ンモノハ、老若男女ニイタル迠、行程ノ時ハ相應ニ脚力健達(スクヤカ)ナルベシ。

願フ所ノ者ハ、人〃運歩ノ法ヲ知テ、急ヲ救フノ一善ニモナランカト、梓(アツサ)ニ刻ムデ世ニ行フ※肯(がえんじ)テ、博達君子ニ勧ルニハ非ズ、斯(かく)ヲ序トスト云爾(しかいう)

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

【語釈】

※飛廉子:飛廉とは古代中国の風神のこと。風神のように速く走ることができる法という意味か?

※愚:小生、わたくし。自分を下げていう謙称。

※梓に刻んで世に行う:上梓、出版すること。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

●現代語訳

千里善走法ならびに前書き

昔から千里善走之法があるというが、深奥な法であり世間の人が知っていることは、闇夜に星を見るようである(=知っている人はほとんど見かけない、極めて少ない、という意味と思われます)。

過日、不及先生という方が、飛廉の千里運歩之法を知っておられるということは、おおまかに承り伝っていた。

言うに及ばず、小生もまた軟弱に生まれつき、脚力も剛健ではなく、常に苦しく思っていた折節、かの不及先生にお会いして、弟子の礼を執り(=弟子入りして)、残らず全て千里運歩の秘訣について教えを受けた。

その後、先生の教えのとおり修行をしてみたところ、日々数千里の道のりを行くのにも、足が無いのに行き、翼がないのに飛ぶかのように、全く持って、少しも疲れることはない。

誠に、ありがたい運歩の法(=歩行法)であることだ。

この法(=メソッド)によって、(足の運び方を)習得した者は、老若男女にいたるまで、旅をする時は(その人それぞれの体力の)相応に脚力が達者になるだろう。

願わくば、人々が運歩の法を知って、差し迫った時に救いの一助にもなればと思い、上梓して世に知らせることを承知し、学識ある君子に勧めるのではなく、このように序文とするにほかならない。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

このように、序文では著者・岡伯敬がこの本の出版に至った思いが記されています。

元々ひ弱だった彼が不及先生の千里善走之法を習得・実践したところ、見違えるように疲れ知らずに歩けるようになったことに感動し、世の中の多くの人のいざという時の助けになることを願って書かれた『不及先生千里善走伝』。

基本的な移動手段が徒歩であった江戸時代、旅に出るとなると、一般的な成人男性でも一日40Km程度は歩いたと言われています。

しかも、例えば江戸から京都まで東海道を移動する場合には、そのペースで約2週間もかかりました。

そのような時代に、疲れずに長距離歩ける方法というのは、現代の私たちが思う以上に重宝されたのではないでしょうか。

次は、どのように歩くのかが具体的に説明されている本文を読んでいければと思います。お楽しみに!

■日本人本来の歩き方を体感・習得するなら古武術・不二流がおすすめ。

さて、今回は江戸時代の歩行法ハウツー本『不及先生千里善走伝』の冒頭部分のみをお伝えしましたが、実際に「日本人古来の歩き方、身体操作を習得したい!」と考えてこの記事に辿りついた方もおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかしながら、具体的にどのように身体を使えばよいのか?正しい方法はどうすればよいか?といった事は本やネットの情報を見るだけで学ぶのはかなり困難だと思います。

とくに最近では「ナンバ歩き」をはじめとした日本人の身体操作に注目が集まっているだけに、インターネット上には本当に有益な情報に紛れて、陰謀論のような真偽の疑わしい情報も大量に流れています。

そこで、正しく日本古来から伝わる身体操作を身に付けたい、本物の日本人の身体操作について学びたい、と考えておられる方には古武術(護身術)をおすすめしたいと思います。

古武術は日本に伝統的に伝わってきた護身のための武術で、合気道の元になったものでもあります。

古武術は文字通り、古来から格闘術として受け継がれてきたものであり、相手がどのような者であっても実戦で勝つために磨き上げられてきました。そのため、自分より体格の大きな相手にも対応できるよう、筋肉の大きさに頼った力まかせの強さではなく、人間の体の構造を上手く利用した、合理的な身体の使い方によって相手を制します。

このような古武術(護身術)を学ぶことで、西洋的な生活を送っている現代人の我々も、昔の日本人のように力を発揮できる正しい姿勢や、負担がかからない身体の使い方などを学ぶことができるのです。

●不二流の身体操作を体感した道場生の感想

力まかせに闘うものではない、という点で女性や子どもなど力の弱い人でも問題なく取り組むことができるのも古武術を学ぶ魅力の一つです。

古武術のイメージとして、一部の特殊な人がやっているような印象があるかもしれませんが、実際は普通の習い事としてたくさんの方が稽古に通われています。

そして、古武術の稽古にはたくさんのメリットがあります!

古武術のメリット① 護身術が学べる!

古武術は護身術のための武術です。襲われた時の対処など、自分の身を守るための技術を身に着けることができます。特に不二流では、基礎の身体づくりから始まり、年齢や性別に関係ない本当の強さを手に入れられるのが特徴です。

古武術のメリット② インナーマッスルが鍛えられる!

護身術の技を効果的に使うためには、鍛えられたインナーマッスルによって身体を支え、正しい身体操作を行う必要があります。なので、順を追って稽古に取り組んでいくことで、インナーマッスルも鍛えられます。

古武術のメリット③ 室内でできるので、雨も日焼けも心配なし!

稽古は空調のきいた屋内で行うので、季節や天候に左右されません!これからの季節に気になる日焼けも、まったく心配せずに運動することができます。

私たちの流派「不二流」の特徴は、正しく身体を使うための基礎的な身体づくりです。全くの初心者の方でも稽古をする中で、少しずつ無理なく取り組むことで護身術を実践するための身体を作ることが出来ますし、格闘技経験者の方にも本格的な古武術の身体操作を学び身に着けられると好評です。

※不二流についてはこちらの記事で詳しく説明しています→【護身術が習える!】「不二流(ふじりゅう)」について知ろう!

■【大阪・名古屋】無料道場体験で身体の感覚を体感してください!

現在、私たちは名古屋と大阪で稽古を行っていますが、お子様からご年配の方まで、皆さん自分のペースで楽しみながら稽古をされています!

最近では女性の方もたくさん稽古に通われています。

日本人本来の身体操作を身に付けたい、本物を学びたいと考える方は、ぜひ一度私たちの稽古場に体験に来てみてください。

今まで見学に来られた方の中には、古武術を実践する体験の中で、身体の感覚が変わったと感動される方も多くいらっしゃいました。

百聞は一見にしかず。私たちは随時、無料体験を受け付けているので、「ちょっと興味がある」「実際に体感してみたい」という方はまずは見学・体験でにお越しいただければと思います。

現役会員の皆さんも入門のきっかけは様々ですが、「古武道の身体操作に興味がある」「護身術を学びたい!」という同じ目標に向かって稽古に励んでいるので、稽古は真剣に取り組みながら、普段は和気あいあいとした雰囲気で、会員同士の交流も楽しんでいます。

道場や稽古場の様子・体験のレビューはこちら↓

【不二流の道場ってどんな所?】名駅道場を覗いてみよう!

【稽古の様子】護身術・不二流の普段の稽古の様子をご紹介します

【あなたはなぜ不二流に?】道場体験に来られた方に理由を聞いてみました!

【あなたはなぜ不二流に?】道場体験に来られた方に理由を聞いてみました!パート2

【女性会員も増えています!】現在稽古をされている女性の会員様から感想をいただきました!

・受け身もとれず体を動かすことさえできなかったけど、今は受け身もできるし攻防ができるので、いつもワクワクしています。鍛錬の効果、成果を感じて、いつも楽しい!

・運動経験が無い方がほとんどですが、筋肉や骨格の動かし方から学べるので、体力、運動経験に関係なく稽古が可能だと思います。

・運動経験がある方、癖があるかたは力を抜くことから始めます。最初は難しいですが、少しずつ出来るようになりました。力を入れるからこそ力を抜けるので、まずは正しく力を入れることから始めました。

・鍛錬の大切さが分かりました!

・懇親会やLINEグループでも女性の方が積極的な印象です(笑)風通しのよいコミュニティで良かったです!

・大学卒業したばかりのYouTuberですが、良いコミュニティに出会えて良かったです。

・皆キャラが濃いので(笑)言いたいことが言える空間だと思います。気を遣わなくて良いのが嬉しいです。

興味を持たれた方は・・・

道場の見学や体験などのご相談はメール・LINEでも受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです!

お電話でのお問い合わせ → ☎ 052-880-4504

WEBからのお問い合わせ → https://goshinjutsu.jp/free/#contact

LINEでのお問い合わせ → https://line.me/R/ti/p/%40fbc5374d

※リンク先ページのQRコードより友だち追加をお願いします。

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

Instagramもはじめました!

https://www.instagram.com/goshinjutsu.aichi/

フォローお願いします!